O senhor, quando iniciou, dedicava-se à xilogravura, trabalhos figurativos. Depois, vai para a abstração, ainda nas gravuras, e estas já em metal. Pode descrever este período, que vai do final dos anos 40 aos anos 60, período de começo, de estudos e de pesquisas, tanto no Brasil como na Europa?

Costumo dizer que meu trabalho começou com as brincadeiras de menino, com os brinquedos levados a sério. Tive a sorte de nascer numa região muito curiosa, marcada por uma paisagem e uma cultura particularmente ricas. A colaboração dos meus pais foi importante nesta minha escolha. As “astúcias do Sérvulo”, como eram chamados os meus “inventos”, foram certamente o início de tudo. A natureza dos arredores da casa do engenho Bebida Nova, no Crato, onde vivi minha infância e parte da adolescência, me deu material suficiente para experiências diversas, como as pequenas rodas d’água construídas com taliscas de pés de cana e que eu botava em funcionamento com a água das levadas (pequenos córregos comuns no pé da serra).

Evidentemente que o desenho – que é por onde todo mundo começa – esteve sempre nas minhas preocupações, mas devo admitir que tive desde cedo uma predileção pelo objeto. Gostava de esculpir paisagens tridimensionais utilizando caraca de cajá (casca do tronco da cajazeira). Nesta matéria de fácil corte, construía paisagens ricas em detalhes. Infelizmente, nada disso restou. Num certo momento, detive-me na modelagem em argila. Quando descobri o Egito, meu interesse voltou-se para a construção de sarcófagos. Meu pai me gozava, dizia que eu estava trabalhando para o Egito.

Um fato importante ocorreu quando um belo dia chegou à nossa casa uma publicação do consulado inglês, que trazia um artigo sobre a gravura no hemisfério ocidental, destacando a xilogravura do Oswaldo Goeldi. Por meu pai, soube que xilogravura era o tipo de gravura utilizado nas capas dos livretos de cordel, presentes nas feiras livre do Crato e Juazeiro do Norte. Isto foi o estopim para um mundo novo que passei a investigar.

Em 1949, me transferi para Fortaleza. Esta mudança me colocou em contato com os pintores da SCAP – Sociedade Cearense de Artes Plásticas. Fazíamos ateliê de campo, nos finais de semana, nos arredores de Fortaleza, nas beiras de praia, sobretudo. Esta distinta associação, na qual os mais novos aprendiam com os mais velhos e vice-versa, foi um bom aprendizado. Junto com o futuro designer Goebels Weyne e Zenon Barreto, formávamos o núcleo jovem da instituição. Diferentemente dos demais, nossos interesses iam além da pintura e do desenho.

No início de 1951, fui para São Paulo, com o pretexto de estudar arquitetura, e decidido a me profissionalizar como artista. Excedente no curso de Arquitetura da FAU/USP, me orientei para uma formação informal – frequentando o meio artístico paulistano. Não ao acaso fui trabalhar na Empresa Brasileira de Engenharia – EBE, onde quase me tornei um engenheiro, se a voz do artista não falasse mais alto. Este período foi extremamente importante para o meu conhecimento na área das ciências exatas, e que tem me servido muito no trabalho. Até que fui solicitado para um cargo de grande monta na empresa. Respondi ao emissário da proposta que eu não poderia aceitar, que eu ia ser artista. Chocado, o homenzarrão saltou à minha frente, às gargalhadas, repetindo: “Ele vai ser artista, ele vai ser artista”.

Não dava para ser artista em tempo integral; em pouco tempo estava no Correio Paulistano, atuando como ilustrador, e em certas ocasiões até como repórter de arte e cultura.

Desde a minha chegada a São Paulo, dediquei-me com entusiasmo à xilogravura, realizando exposições em 1956, no Clube dos Artistas, e em 1957, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nesta última, as obras expostas já eram, em grande parte, geométricas, construtivas. Um conjunto de gravuras muito coeso evidenciava o meu interesse pelo triângulo.

Voltando um pouco mais atrás, o senhor nasceu no Crato, Ceará, e, num seu depoimento, afirma que “minhas referências em matéria de artes plásticas eram pinturas, ou reproduções medíocres de pinturas. E eram sempre figurativas […] na Biblioteca Pública de Crato havia pouca coisa sobre artes plásticas”. Como veio a sua aproximação com as artes plásticas e com ela o desejo de se tornar artista?

Como falei antes, a paisagem e a cultura do lugar onde nasci e cresci contaram muito na minha formação. Sempre fui dado a observar, a dar atenção a certas coisas enquadradas pelo meu interesse. Nas feiras do Crato e Juazeiro do Norte, além dos livretos de cordel que me atraíam pelas capas em xilogravura, existiam também a cerâmica e, nas igrejas, os ex-votos – meu primeiro contato com a escultura.

Na casa-grande não havia livros de arte, mas havia boa literatura, livros científicos e enciclopédias. No sótão onde instalei meu primeiro ateliê, tínhamos um verdadeiro tesouro deixado pelos tios, que migraram para outros centros para estudar e não mais retornaram.

Aquelas malas antigas ficavam lá e ninguém mexia naquilo. Como eu escolhi o sótão para trabalhar, eu ficava lá. A meninada saía para brincar e eu ia para lá, fazer objetos de madeira, sem nenhuma função, a não ser para brincar. Um dia, tive a ideia de abrir aquelas malas e o tesouro foi revelado. Todo aquele arsenal virou brinquedo em nossas mãos. Vestíamo-nos com aquelas roupas à moda antiga. Meus primos me gozavam por eu usar aqueles negócios com toda a seriedade. Havia muito livro em latim, francês, livros interessantíssimos. Assim começou o meu amor pelo livro, não só como fonte de leitura, mas como objeto. Eles tinham gravuras muito bonitas. Lamentavelmente isso tudo foi dispersado – vendidos, dados, destruídos.

Aprendi muito, também, com os ciganos que, anualmente, visitavam-nos consertando os tachos e metais dos engenhos da região. Observava o trabalho deles de longe, aprendendo as técnicas, e depois seguia seus rastros, recolhendo as aparas deixadas sob as árvores onde trabalhavam.

Havia também um marceneiro, Mestre Lucas, e, na cidade, um ourives vizinho muito competente, com quem aprendi alguma coisa “a distância”, observando-o através de sua janela – seu Theopista Abath.

O início é figurativo, depois geométrico, construtivista. Este caminho, bem simplificador da minha parte, abarca aspectos ou etapas da sua obra. Isto sintetiza o seu trabalho, ou é muito redutor, sendo apenas ramificações que seu trabalho, com a informação e a formação, abarcou durante mais de 60 anos de arte? Descreva como vê a sua trajetória de trabalho até os dias de hoje.

Esta passagem do figurativo para o abstrato deu-se de forma natural. Encontrei em São Paulo um ambiente propício para o desenvolvimento do meu trabalho. Viviam-se os efeitos da 1ª Bienal. Decididamente, a xilogravura era o que me interessava naquele momento. O meu interesse pelos detalhes levou-me à abstração. Não ao acaso, um dia encontrei na rua um pedaço de folha; observando-o nos detalhes, vi a organização de suas linhas, a estrutura de seus pequenos triângulos. Esse “achado” me deu a abertura necessária. Foi por aí, pela observação. Levado pelo mesmo interesse, de quando menino no Crato, me deparei com uma corda arrastada por um cavalo e vi que ela ia imprimindo ranhuras no barro. A necessidade de mostrar o que via e achava interessante de ressaltar me acompanhou a vida inteira; esse gosto de observar coisas que não interessavam a ninguém. Por exemplo: sempre fui um colecionador de pedras. Na nossa região, tem muitas pedras (calcárias), gostava de ver seus desenhos, a forma, o colorido delas. A pedra calcária é formada por lâminas. Quebrava-as, abria lâmina por lâmina, entre elas havia desenhos curiosos. Gostava de ver e mostrar às pessoas as suas lindas formas abstratas. Quem mais se interessava eram meus pais. Eles eram observadores atentos.

Sempre tive minhas ideias e opiniões. Teve um momento que, embora eu já soubesse trabalhar a imagem com relevos óticos, eu não desenhava com volume – muito embora esse tipo de desenho fosse detestado por quase todas as pessoas a quem eu mostrava, eu persistia. Gostava de desenhar desse modo, sem me preocupar em ressaltar volumes, tal como mais tarde fui encontrar na arte popular. Gostava da exatidão desse tipo de desenho. Existe algo mais real do que o desenho de uma criança?

A descrição no plano é de leitura mais precisa, os detalhes são mais legíveis. Um bom exemplo é a imagem egípcia.

Olhando para trás, vejo que não mudei nada. Fui sempre muito objetivo, determinado, coerente com o meu pensamento independentemente dos gostos e leis alheias a mim. Um dos atritos na Beaux Arts foi justamente porque eu ousei misturar técnicas na execução de uma litografia. O professor reagiu com a justificativa de que: “Nós, franceses, não misturamos técnicas”. Rebati: “Eu não sou francês”.

As mudanças, as influências, as trocas culturais, nada disso afetou a minha linguagem. Do ponto de vista técnico, sim. Mas, só isso.

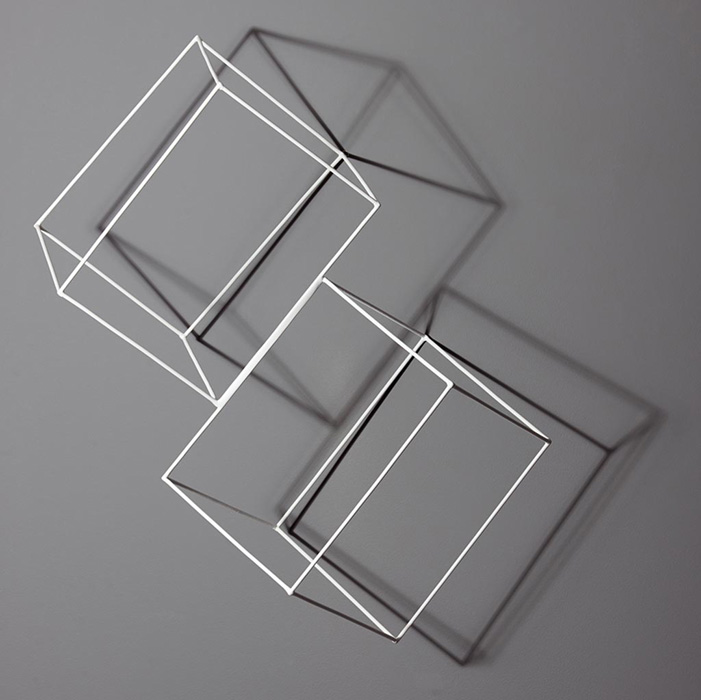

Na década de 60, sua arte ampliou as gravuras e os desenhos, seguindo para outras linguagens, través de objetos, relevos e esculturas. O material era o aço, o acrílico. Dá para descrever este momento de sua obra? Como é essa passagem para o tridimensional?

Cheguei a Paris, em 1957, com o objetivo de estudar xilogravura na Beaux Arts, no ateliê do Adam. Infelizmente, a turma já estava completa. A condição de bolsista do governo francês me obrigava a estudar num curso oficial. Matriculei-me na Beaux Arts, no ateliê de litografia, disciplina que não me entusiasmou. No ano seguinte estava no atelier livre de J. Friedlaender, de gravura em metal. Do ponto de vista formal, foi um recomeço. Eu, que já tinha uma linguagem definida na xilogravura, tive de deixá-la de lado. A gravura em metal é muito diferente da gravura em madeira, sobretudo o buril. Ao contrário da saliência da xilo, no buril temos aqueles sulcos que retêm a tinta, e que por um processo de prensagem vai para o papel. Afeiçoei-me a esta técnica, me dedicando a ela por longos anos. Construí uma história com a gravura em metal, tendo uma obra considerável em qualidade e quantidade também. Posso dizer que, em 1961, eu já tinha encontrado a minha linguagem com essa técnica. No início, fiquei absorvido pelos compromissos com galerias e editoras. Mas, eu não queria ser gravador full time. Tinha muitas ideias engavetadas, de objetos com ímãs e eletroímãs, um destes era o Escriba. A arte cinética ganhava campo em Paris: Soto, Cruz-Diez, Takis, Buri, Tingely, Yacov Agam, dentre outros, conquistavam seus espaços.

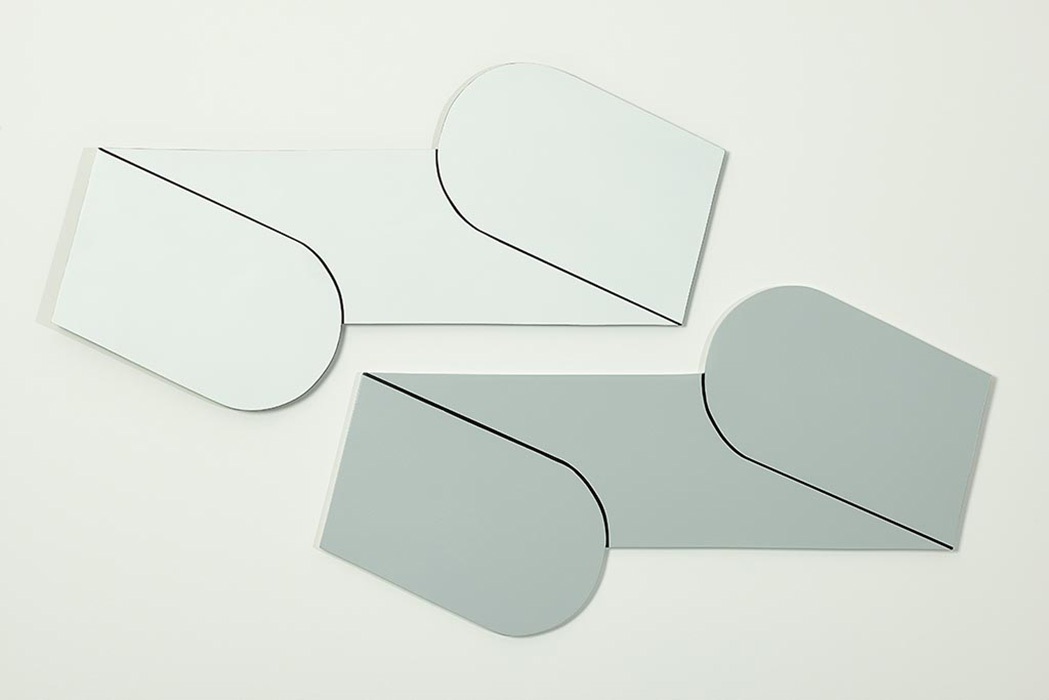

Em 1964, com o nascimento da Sabrina, minha filha mais velha, saímos do Quartier Latin, Rue Monsieur Le Prince, e fomos morar em Rosny sous Bois. A gravura em metal ainda era minha principal ocupação. Aconteceu que, nos arredores, havia uma manufatura de objetos de acrílico, onde tinha um lixo rico em pedaços, sobras, de chapas de acrílico transparente ou preto e branco opacos. Iniciei uma série de pequenas e médias esculturas com este material. Colando chapas com chapas, obtinha blocos, que depois eram esculpidos, segundo seus volumes.

O acrílico é um potente isolante elétrico e acaba sendo um importante acumulador de poeira. Esta irritante vocation me fez lembrar de uma brincadeira dos tempos de criança. Os pentes em matéria plástica imantados pela fricção nos cabelos e papéis picados (era essa a nossa versão da eletricidade estática). Na verdade, o que seria o primeiro Excitable nunca foi produzido, ele foi modificado. Era um alfabeto – as 25 letras eram repetidas e nós poderíamos ter um poema aleatoriamente. Meu protótipo não interessou a ninguém, sendo considerado mesmo desrespeitoso. A caixa de madeira, que se chamaria “Máquina a Poetar’’, é uma ideia interessante que ainda penso “utilizar”.

Com a arte cinética, temos o movimento em conjunto com o volume, deixando-o longe de um objeto estático. O que o leva a chegar a isto? Sair do bidimensional desta forma, uma escultura ou objeto que pede interação do espectador? O interesse pelo movimento, pela vibração? Alguns críticos o consideram pioneiro, ou um deles, na arte cinética no Brasil. Como chegou a este estágio de formular o pensamento para a arte chamada cinética e executar uma obra como O Escriba?

Em 1967, fui convidado a participar da 1a. Exposição Internacional do Livro-Objeto de Nice, organizada pelo galerista Claude Givaudan. Minha ideia era de um livro composto de três poemas trabalhados como objetos. Escolhi os poemas “Anunciação”, de Vinicius de Moraes; “L’Autonne Malade”, de Apolinaire, e um terceiro poema de Pablo Neruda. Para os dois últimos, logo encontrei a solução. O de Vinicius me encrencou. Eu não via saída para este delicado poema, que começa assim: “Virgem filha minha/ De onde vens assim/ Com os brincos na orelha/ Fazendo tlin-tlin/ E a saia manchada de cor carmesim?”.

A lembrança da brincadeira de menino, no Crato, com o pente de ebonite imantado e papel picado veio à tona. Colei uma reprodução do poema no fundo de uma caixinha e sobre este deitei papel de seda picado e lacrei a caixa com um tampo de acrílico. Quando se passava a mão sobre o tampo de acrílico, o papel picado emergia e caía sobre o poema. Entre 1967 e 1979, fiz centenas destas obras que encantam, sobretudo pelo mistério. Lamentavelmente, a minha volta ao Brasil implicou, também, em não dar continuidade a este trabalho, por conta da umidade do ar.

Outro ponto que considero bem importante na sua trajetória é a arte de rua. Ela passou a ser vista por um olhar mais amplo de espectadores, e traz a relação com o espaço, a monumentalidade. Enfim, o que ela modificou em ideias sobre e alterou a criação do seu fazer artístico?

Havia em Paris um grupo de artistas latino-americanos que não cruzou os braços durante o regime militar nos seus países. Fui um deles. Passamos a ser mal vistos pelo regime. Isto me impôs uma longa ausência do Brasil depois de 1967, nossas últimas férias aqui. Com os primeiros ventos da abertura política e uma agenda de exposições, desembarquei no aeroporto de Recife, em 1975. Minhas exposições foram bem recebidas e algumas encomendas sugiram. No ano seguinte, eu estava de volta, com novas exposições e mais projetos. Foi na volta desta viagem, quando peguei o voo para Paris, do Rio de Janeiro, num bonito entardecer, ao ver do alto aquela luz exuberante decidi que não deveria mais desperdiçá-la. Minhas viagens se amiudaram e as estadias se prolongaram. A arte pública, sobretudo a escultura, foi o vetor desta mudança. O meu desejo era dotar Fortaleza de um museu a céu aberto.

Seguindo a pergunta acima, na sua volta ao Ceará, acho que em 1977, o senhor coloca sua obra como ponte com a arquitetura. Logo sai dos prédios, toma a cidade, interagindo com as pessoas e o espaço; a arte de rua, que falamos acima. Este pensamento e ação, mas não mais obra estática, traz junto uma interação com a população. Isto é fruto de sua vivência, de seu desejo ou de uma ideia política para que a arte seja de todos? Ou, pelo menos, vista por todos?

Em 1977, eu ainda morava na França. Foi em 1979 que eu vim e não mais voltei. Trabalhei muito para transformar Fortaleza numa cidade beneficiada pelas artes plásticas. Nesse sentido, trabalhei muito, me articulando junto a políticos, arquitetos, construtores, empresários. Conseguimos a criação de uma lei de inclusão de obras de arte em obras púbicas, na Lei Orgânica de Fortaleza, do início dos anos 1990, que nunca foi regulamentada. A Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras foi um esforço para movimentar esta ideia. O meu trabalho está na rua, mal preservado, mas está aí – é uma resistência!

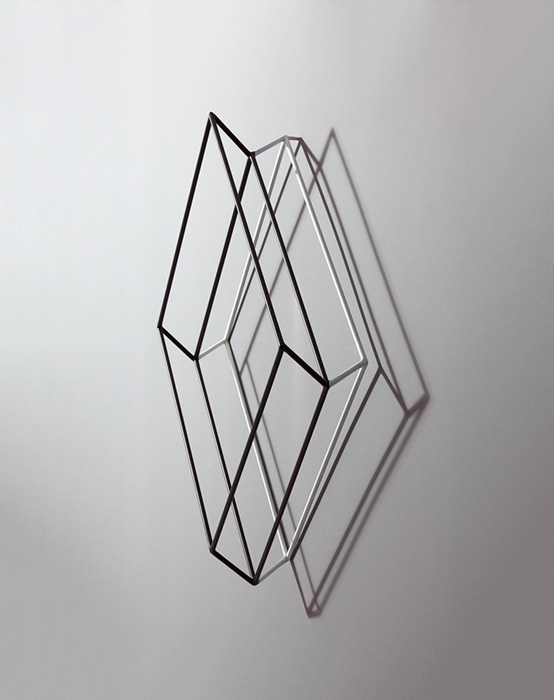

A reta, o ângulo, a sombra, o gráfico, interação e recriação das obas pelo espectador, o movimento em conjunto com o volume, o objeto ou a escultura não mais estática são palavras que leio sobre a sua obra. São opiniões, considerações. Sua obra artística considerada geométrica, construtiva é reconhecida internacionalmente. Sua realização como obra em si e como conjunto de obra preenche o desejo do menino do Crato que um dia quis ser artista, ou sempre falta alguma coisa para obtermos este desejo?

Eu não tinha desejo de ser artista porque eu nem sabia o que era ser artista. Eu quero continuar trabalhando.

O senhor é um artista do Ceará, vive hoje no estado natal. Como vê a arte do Nordeste dentro do Nordeste hoje, e a sua relação com o fazer artístico nacional e internacional?

Existe uma defasagem histórica. No caso do Ceará, os cursos de arte são poucos e muito recentes. Faltam museus comprometidos com a história da arte e com a contemporaneidade. A ausência do exercício da crítica na mídia local é outro fator negativo. Temos uma ou duas galerias para uma capital com mais de dois milhões e meio de habitantes. Contam-se poucos e raros colecionadores. Há um estado de inércia e gerações de artistas querendo trabalhar. Precisamos romper com esta inércia. Imagino que estados como Pernambuco e Bahia tenham melhor situação, posto que estão mais equipados e contam com uma certa tradição. O Nordeste tem um peso importante na cultura brasileira, não sendo menor a sua contribuição à história da arte do país. Deveria haver políticas de incentivo para criação e manutenção de museus na região, estendendo-se para centros culturais, galerias etc.

É verdade que nos últimos anos houve um avanço no campo da cultura, com o surgimento de centros culturais, leis de incentivo, editais. Há um movimento no Sudeste do Brasil com reflexos aqui. Mas o fosso continua a existir.

Estou contente com a minha escolha de viver no Ceará. São várias as razões. Elas são tantas que basta citar esse sol, essa luz.

Para encerrar, na sua trajetória, tem em 1956 a fundação do Museu da Gravura no Crato. Em outro momento, nós o vemos realizando a Exposição Internacional de Esculturas Efêmeras em Fortaleza. No meio disto, a arte de rua. A função do artista vai além da realização apenas de sua arte? Sua atuação, em sua comunidade, é fundamental para a existência da obra de arte? Ou esta ação, que o senhor teve, é um dado particular de cada artista? Como extensão da pergunta, como vê a arte hoje.

O artista Sérvulo Esmeraldo é um cidadão engajado politicamente.