Fotógrafo, pintor, Miguel Rio Branco nasceu em 1946. Filho de diplomata, passou a infância e a adolescência entre Espanha, Portugal, Brasil, Suíça e Estados Unidos. Em 1966, estudou no New York Institute of Photography e em 1968 na Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro. Sua carreira profissional iniciou-se em 1964, com uma exposição de pintura, em Berna, Suíça. Realizou mostras em galerias e instituições de várias cidades, como Madri, Barcelona e Bilbao, na Espanha; Nova York, San Diego, Houston, Tampa, Boston, Connecticut, nos Estados Unidos; Buenos Aires, na Argentina; Veneza, na Itália; Berlim, Colônia, Frankfurt, Sttutgart, na Alemanha; Paris, na França; Londres, Liverpool, na Inglaterra; Rotterdam, na Holanda; Tóquio, no Japão. Vários livros registram seu trabalho e entre as premiações estão: o Grande Prêmio da I Trienal de Fotografia do MAM de São Paulo (1980); o Prix Kodak de la Critique Photographique, Paris (1982); Bolsa de Artes da Fundação Vitae, em 1994; e Prêmio Nacional de Fotografia da Fundação Nacional de Arte – Funarte, em 1995. Sua obra figura entre as principais coleções de arte, dentre as quais a de Gilberto Chateaubriand, no Rio de Janeiro; o Stedjelik Museum, Amsterdam; o Museum of Photographic Arts, San Diego; e a de David Rockefeller, Nova York.

Ligia Canongia

O mundo moderno e as sociedades mecanizadas perderam a energia e a voluptuosidade que havia em estéticas passadas, em especial no barroco, e a potência dos gestos que movia essa expressão foi substituída por atos maquinais ou alienados e movimentos involuntários.

O resgate da linhagem romântica na contemporaneidade pode estar associado à vontade de recuperação de um ideário humanista, que sobreviva aos impasses do tecnicismo exacerbado do mundo atual, reincorporando o terreno das pulsões e das contradições.

Miguel Rio Branco é um artista atento ao esvaziamento de sentido e à perda de vibração das imagens, justo e paradoxalmente em um mundo em que elas proliferam em exaustão. Se a invasão caudalosa da visualidade contemporânea lançou o olhar mundano a um estado de torpor, a função do artista seria, mais do que nunca, a de restabelecer a empatia do homem com a imagem, a de redescobrir o seu punctum, ou seja, a capacidade que ela tem de nos mobilizar e corresponder a seus estímulos.

Paul Virilio declara que a cultura midiática pós-moderna, em que a fotografia tem papel fundamental, submeteu a esfera pública aos meios de massa, substituiu a imagem mental por outra, meramente instrumental e, com isso, deflagrou o que ele chama de “o desastre das representações”[1].

Contudo, o artista, como o poeta, jamais subjugou sua consciência individual ao prodígio das máquinas, à ação publicitária ou à soberania da técnica. O viés que Rio Branco escolheu para enfrentar a apatia dominante, consequência dessa “imagomania”[2] dos dias de hoje, foi precisamente o da reanimação do drama e da luz barrocos, capazes de imprimir à imagem um tônus reparador e uma resistência aos olhares viciados e às relações entorpecidas.

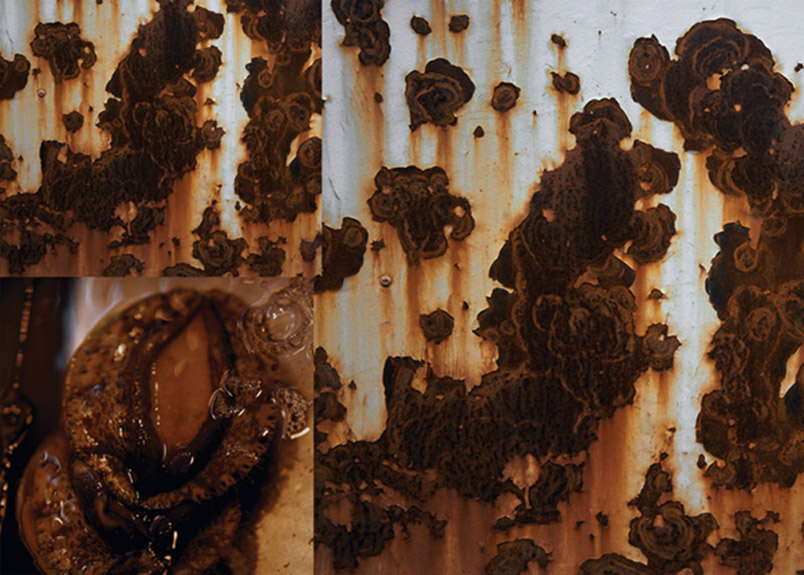

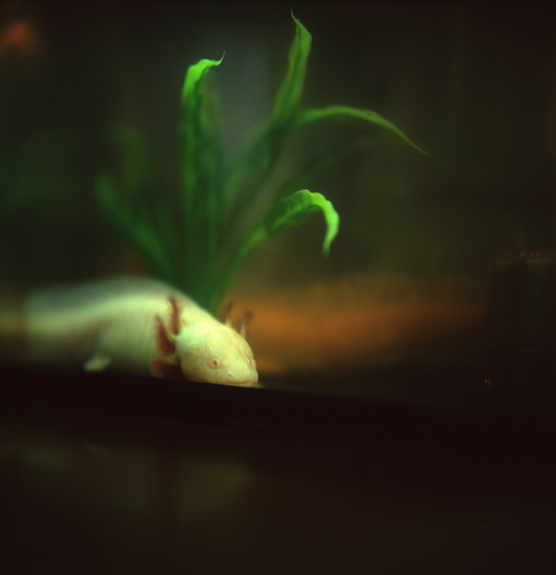

Miguel Rio Branco parece nos fazer ver, pela primeira vez, o que já estava disponível, sem que percebêssemos. Vestígios da natureza e da vida cotidiana, corpos, objetos e cenas banais são tomados por um caráter cerimonial que remonta ao fervor místico e à obscuridade do barroco, como se saíssem de sua circunstância corriqueira para ganhar valor real de existência, ainda que desencarnados na pele fotográfica. Por meio da luz, o artista “acende” esse valor e multiplica o entendimento que tínhamos da cena ou do objeto comum para dimensões novas e impensadas. As imagens surgem iluminadas por dentro, como se emanassem de si uma clarividência própria, banhadas pela visão apaixonada das luzes e das sombras. Sua obra é perpassada por entes espectrais, cuja existência é codificada e construída unicamente no seio da linguagem, que pressupõe uma sensibilidade particular e a consciência da história, incluindo aí a história da pintura. As fotografias de Miguel Rio Branco não são mais que ressonâncias do mundo, cujo referente já perdeu ou transformou sua origem empírica e anedótica em algo sublime.

A realidade não precisa ter existência de fato, ou mesmo ter existido verdadeiramente, para aparecer numa fotografia, e isso nos permite fazer um paralelo com a ficção cinematográfica. Na foto, como no cinema ou na pintura, os seres são ficcionais, ainda que a ilusão de realidade possa nos perscrutar. Com essa constatação, fica demarcada a possibilidade de a fotografia efetuar uma torção poética que a desvincule de seu aspecto documental inerente, permitindo-lhe instaurar essas entidades espectrais e fantasmáticas.

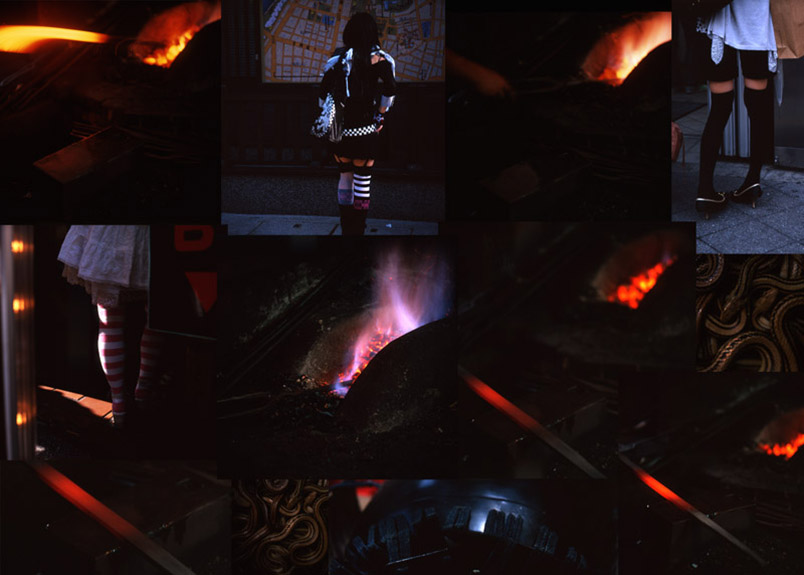

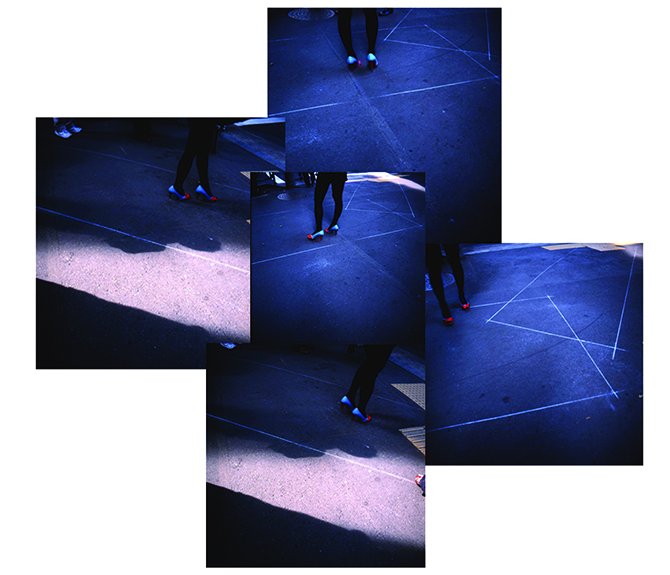

Nas assemblages, dispositivos que se tornaram reincidentes na obra, Rio Branco também ultrapassa o contexto lógico dos elementos fotografados, atravessa a neutralidade do olhar indiferente e conecta mundos aparentemente díspares e surpreendentes. Com a justaposição de várias superfícies, o artista opera uma condensação espacial análoga à condensação temporal do cinema, e abre uma dimensão dinâmica à mídia fotográfica, eminentemente estática. Operando pelo princípio de corte (foto) e montagem (cinema) as assemblages de Miguel Rio Branco ajustam os limites da fixidez fotográfica à noção de movimento. Efeitos de montagem e edição têm sido chamados a interferir sobre ocut constitutivo da fotografia, conferindo-lhe nova temporalidade. As edições especiais realizadas por meio de assemblages e a justaposição de diferentes tempos de uma mesma figura são exemplos de tentativas de burlar o congelamento temporal da fotografia, atribuindo-lhe aspectos cinemáticos, o que nos remonta, inclusive, às fotomontagens das vanguardas do século XX.

Com tais operações, unidas à teatralidade barroca, à força cromática e à luz quase sobrenatural dessa obra, podemos perceber o quanto ela está engajada no debate sobre a visibilidade fotográfica contemporânea, na sua relação com a pintura e com o cinema, na expansão dos limites da técnica e, principalmente, em seu poder de transcendência ao mundo real. Miguel Rio Branco, como poucos na esfera internacional, soube tornar a fotografia não somente uma emergência crítica à cadeia progressiva da massificação, como uma entidade luminescente que revigora o sentido do lirismo na história.

[1] VIRILIO, Paul. Esperar o inesperado. Dardo, Lisboa e Santiago de Compostela, 2006.

[2] Termo cunhado por Hans BELTING. L’histoire de l’art, est-elle finie? Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1989.

Apesar de seu trabalho ser referido essencialmente como a fotografia, você também é pintor. Como sente ser dito que a fotografia é o cerne de sua arte? Ou ser mais conhecido como fotógrafo? Como é seu trânsito por estas duas áreas da arte? Como sente uma área influenciar a outra, ou isto não existe?

O meu trabalho é realmente referido, de forma meio equivocada, como fotografia. Isso porque durante vários anos o que me fazia sobreviver eram trabalhos de fotografia ou cinematografia. Comecei com desenho e pintura nos anos 60. Em 1968 parei o uso das telas e pincéis e comecei a trabalhar mais com fotografia e cinema.

Ser considerado um fotógrafo é obviamente um engano, um ledo engano. A base do meu trabalho são os processos de montagem. A foto sozinha nunca foi minha única preocupação. Sempre houve a construção feita com fotos e, em muitas vezas, com uma trilha sonora acompanhando. O audiovisual, o cinema e as instalações audiovisuais sempre formaram o todo da obra.

Todos os meus livros são feitos por mim, da mesma maneira que minhas exposições.

Hoje posso dizer que a música influencia os audiovisuais, a pintura influencia a minha fotografia e esses sistemas de montagem estão influenciando bastantes artistas jovens, que só veem a superfície do meu trabalho e não o núcleo pessoal e intransferível.

Praticamente hoje quase não fotografo. Apenas em projetos muito pontuais, que na verdade têm interesse para mim não pela foto em si, mas pela experiência de outras civilizações que me interessam, caso do Japão (Tóquio) mais especificamente nesta mostra.

Mas sendo um filho de diplomata, criado em várias culturas diferentes, o importante na minha obra é a miscigenação tanto cultural quanto estética.

A luz e a cor constituem o ponto fundamental de suas fotografias? Como você constrói esta luminosidade nos seus trabalhos?

A luz e a cor são bases de trabalho com as quais temos de nos entender e saber tirar o máximo do que nossos olhos transmitem ao nosso cérebro. O importante no meu caso é, sobretudo, as construções poéticas que faço com essas imagens de luz e cor, às vezes sem cor, em preto e branco mesmo, e, às vezes, a própria cor é monocromática. As pessoas me considerarem, como fazem, um grande colorista, é um equívoco a mais. Basta olhar a minha paleta.

Quanto aos temas, há uma diferença entre objetos e pessoas como temas para suas fotos? Quais os que possuem maior dimensão nos seus trabalhos? Nestes temas, procura uma transcendência do real?

As pessoas tinham uma importância maior até o começo dos anos 90. Em 1985, morando em Salvador, mais uma vez, com Kadi Cravo e meu filho Jerônimo, voltei a pintar com grande prazer e os bons conselhos de Mario Cravo Júnior. Mariozinho e eu já tínhamos vários pontos de sensibilidade em comum, ele mais lírico, eu mais crítico e duro muitas vezes.

Pouco depois, morando de novo no Rio, sem espaço para pintar, comecei a não ter mais prazer em fotografar as pessoas. Era como se me sentisse roubando algo deles. E só fiz poucas imagens como retratos. As questões mais perto da abstração, com um fundo simbólico, falavam das pessoas sem retratá-las. Saíam muitos pedaços de gente, e a última série onde tinha muita gente, a Academia de Boxe Santa Rosa, o que saiu melhor foram aquelas imagens que se pareciam mais com fantasmas.

Sem dúvida, conseguir uma transcendência do real, alguma imagem onde as pessoas não perguntam mais o que é ou onde foi feita, mas são sensibilizadas apenas pelo que sentem no visual apresentado sempre foi um desafio.

Não existe mais diferença entre pessoas ou coisas ou ares ou vibrações esfumaçadas.

Ligia Canongia, na apresentação do catálogo, diz que você é um artista atento ao esvaziamento de sentido e à perda de vibração das imagens, justo e paradoxalmente em um mundo em que elas proliferam em exaustão. Há uma apatia nas imagens que a fotografia vem exibindo? Sua fotografia debate uma visibilidade fotográfica nos dias atuais, ou expressa o que são estes dias atuais para a fotografia?

A apatia é algo que não me interessa para nada e nem vejo como eu poderia comentar sobre algo que é vazio. A escola alemã, por exemplo, com exceção dos Becker, que eram pessoas que registravam esculturas muito bem escolhidas, não é nada mais do que documentação industrial.

Quais foram os artistas que mais o influenciaram para a sua formação artística?

Bob Dylan, Rolling Stones, Miles Davis, Hitchcock, John Houston, Rauschemberg, Giacometti, Calder, Marcel Duchamp, Bill Brandt, com os seus céus escuros. Aliás, foi só o que me restou dele. E Mario Cravo Neto, quando o conheci em Nova York, em 71, acho. Fazia um trabalho em preto e branco que nunca mais tive o prazer de ver. E em 1979, quando fotografava o Maciel, mostrar a ele o que estava fazendo sempre foi um incentivo. E as fotos da Playboy da minha adolescência.

A fotografia vem difundindo-se enormemente nos dias atuais. Como vê esta difusão? Qual a sua opinião sobre esta invasão que a técnica – máquinas automáticas – vem produzindo? Esta expansão da técnica vem produzindo bons fotógrafos? E a apropriação da fotografia, a partir destas técnicas, por pintores? Como vê a fotografia, tendo estas circunstâncias, no Brasil e no mundo hoje?

Vejo a fotografia atual com uma noção de tédio total. Tudo parece ficar na superfície e o vazio é total. Não me traz nada. Fico voltando cada vez mais às expressões que não têm nada a ver com a fotografia. Minha grande frustração é não saber tocar nenhum instrumento. A música me parece que fica sendo aquela expressão que não se pode embromar muito tempo.

(entrevista / junho de 2010)