Photographer and painter, Miguel Rio Branco was born in 1946. Son of a diplomat, he has spent his childhood and adolescence in Spain, Portugal, Brazil, Switzerland and the United States. Back in 1966, he has studied at the New York Institute of Photography and in 1968 at the Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro. His professional career started in 1964, with a painting exhibit in Bern, Switzerland. He has exhibited in galleries and institutions from several cities, such as Madrid, Barcelona and Bilbao, from Spain; New York, San Diego, Houston, Tampa, Boston and Connecticut, from the United States; Buenos Aires, Argentina; Venice, Italy; Berlin, Cologne, Frankfurt, Sttutgart, Germany; Paris, France; London, Liverpool, England; Rotterdam, the Netherlands; and Tokyo, Japan. His work is registered in several books and among his prizes are: the Grand Prize from the 1st Photography Triennial from the Museu de Arte Moderna de São Paulo (1980); the Prix Kodak de la Critique Photographique, Paris (1982); the Bolsa de Artes da Fundação Vitae, in 1994; and Prêmio Nacional de Fotografia Award from Fundação Nacional de Arte – Funarte, in 1995. His work is among the main collections of art, among which Gilberto Chateaubriand, in Rio de Janeiro; the Stedjelik Museum, Amsterdam; the Museum of Photographic Arts, San Diego; and David Rockefeller, New York.

Although you are most remembered as a photographer, you are also a painter. How does it feel to be told that photography is the core of your art? Or being more recognized as a photographer? How do you go from one art to the other? How do you think one style affects the other, or doesn’t that happen?

My work is truly referred to, kind of erroneously, as photography. That’s because for several years I have survived from photography and cinematography. I have started drawing and painting back in the 60’s. In 1968 I retired the screens and brushes and started working more with photography and cinema.

Being seen as a photographer is obviously inaccurate, is a complete mistake. The basis of my work is the assembly process. The photo by itself was never my only concern. There was always the construction performed through photos and sometimes, accompanied by a soundtrack. Audiovisual, cinema and audiovisual installations have always been part of the whole of my work.

All my books are made by me, as well as my exhibits.

Today I would say that music influences my audiovisuals, painting influences my photography and these assembly systems are influencing many young artists, who only see the surface of my work ignoring the personal and non-transferable core.

I barely photograph anymore. Only in some particular projects, which actually are interesting to me not because of the photo itself, but to be able to experience other civilizations, such as Japan (Tokyo) from this show, to be specific.

However, being a son of a diplomat, raised in several different cultures, the most important part of my work is the cultural and aesthetic miscegenation.

Are light and color the fundamental point of your photography? How do you build this luminosity on your work?

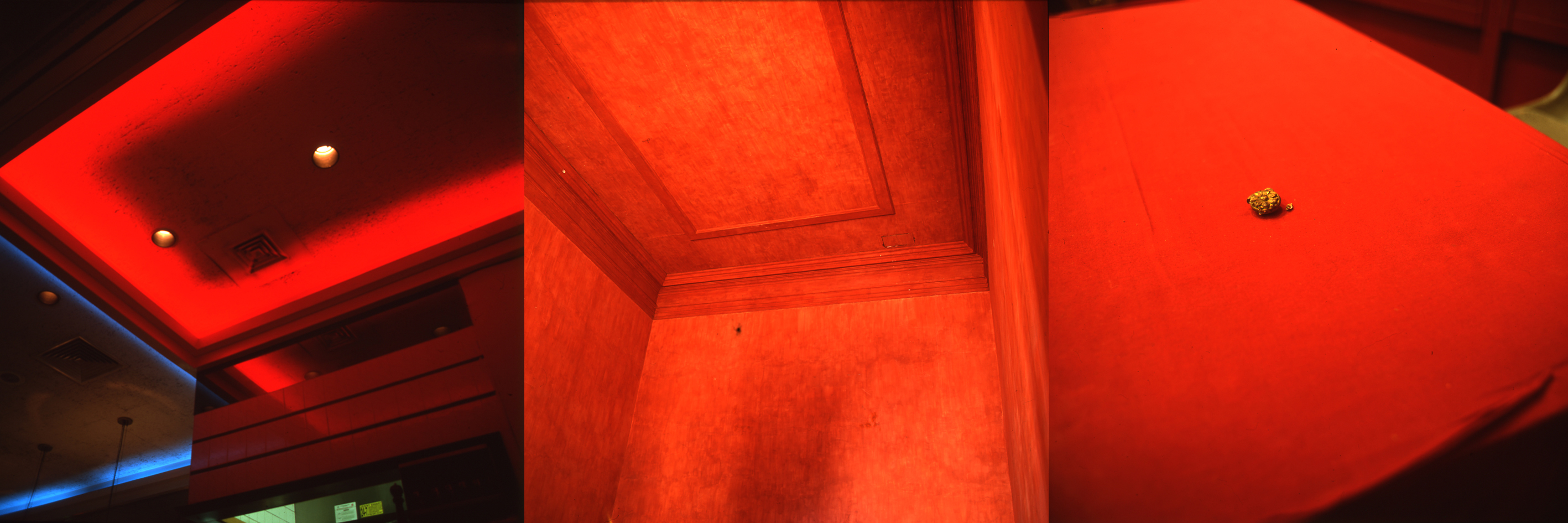

Light and color are bases of work with which we have to understand and know how to make the most of what our eyes transmit to our brain. For me, what is important is, above all, the poetic constructions I make with these images of light and color, sometimes without color, in black and white, and sometimes the color itself is monochromatic. Some people sees me as a great colorist, and that is another mistake. Just check my palette out.

Regarding themes, is there a difference between objects and people as themes for your pictures? Which ones have the most meaning for your work? In these themes, do you try to transcend reality?

People were more important up until the early 90’s. In 1985, living in Salvador once more, with Kadi Cravo and my son Jerônimo, I got back to paint with great pleasure and the wonderful advices from Mario Cravo Júnior. Mariozinho and I already had several points of sensitivity in common, he was more lyrical and I was more critic and severe, most of the times.

Soon after, living once more in Rio, with no room to paint, I lost the pleasure in photographing people. It felt like I was stealing something from them. And I only did a few portrait pictures. The more abstract issues, with a symbolic background, spoke of people without portraying them. There were several parts of people showing up, and the last series that had a lot of people in it, the Academia de Boxe Santa Rosa, the best pictures from it were the ones which looked like ghosts.

Without any doubt, getting a transcendence of the reality, an image where people no longer ask what is or where it was made, but are sensitized just by what they feel front the presented visual has always been a challenge.

There’s no more difference between people or objects or air or smoky vibrations.

While presenting the catalog, Ligia Canongia said you are an artist attentive to the emptying of meaning and the loss of vibration of the pictures, justly and paradoxically in a world in which they are increasingly proliferating in exhaustion. Is there an apathy in the images that photography has been exhibiting? Does your photograph debate a photographic visibility of nowadays, or do you express what are the current times for photography?

Apathy is something that does not interest me at all and I don’t see how I could comment on something that is empty. The German school, for example, with the exception of the Becker, who were people who registered very well-chosen sculptures, is mostly no more than industrial documentation.

Who were the most influential artists for your artistic training?

Bob Dylan, Rolling Stones, Miles Davis, Hitchcock, John Houston, Rauschemberg, Giacometti, Calder, Marcel Duchamp, Bill Brandt, with his dark skies. In fact, that’s all I have left from him. And Mario Cravo Neto, when I met him in New York, back in ‘71, I think. He used to do wonderful work in black and white, which I never had the chance to see again. And in 1979, when he photographed Maciel, showing him what he was doing was always an incentive. Also, the Playboy pictures from my adolescence.

Photography has been increasingly spreading today. What do you think about this diffusion? What is your opinion about the invasion of automatic cameras which the technique has been producing? Has this expansion of the technique been producing good photographers? And what about the appropriation of photography, based on these techniques, by painters? Taking this into consideration, how do you see the photograph, in Brazil and in the world today?

I see photograph today as boredom itself. Everything seems to be on the surface and the emptiness is complete. It doesn’t make me feel anything. I keep coming back to other expressions which have not do do with photography. My biggest frustration is not knowing how to play any musical instrument. Music seems to me to be the one expression which you can’t fool for long.

(interview/June, 2010)