Uma arte relacionada diretamente a um compromisso de mundo, o mundo em que vive, sendo realizada na sua temática de coisas vistas, vividas, inventadas, e uma construção que privilegia não apenas o olhar, mas o viver a vida, no sentido amplo de homem e de cidadão, seus sonhos e seus pesadelos. Mas, como qualquer artista, a biografia está na poesia, na trajetória desta sua arte, que tem na cor, ou na luz, uma gerando a outra, como vida, a revelação da busca através das variantes de um figurativismo, hoje menos identificáveis à primeira vista, mas seja como for, uma obra que nasce da realidade para criar uma nova realidade, esta agora chamada arte, nos seus temas de natureza, bichos e homens, vigorosos na capacidade inventiva de continuar a produzir imagens enquanto pintura.

Obra instigante, criativa, em primeiro lugar como pintura, mas abarcando também o desenho, a ilustração, as instalações, os monumentos em locais públicos, o que o torna, com esta diversidade de atuação e de atitudes, um dos artistas brasileiros vivos mais conhecidos do grande público. Suas imensas variáveis parecem advir de muitas vidas nascidas de um talento precoce. Aos 12 anos, passou a frequentar a Universidade Católica de Goiás num curso livre, saindo aos 17, após ter mandado alguns desenhos para avaliação, sem revelar a idade. Nos anos 70, passou a ganhar vários prêmios, iniciados com a II Bienal de Salvador, em 1968, tendo, entre eles, o de Melhor Pintor Brasileiro da XII Bienal de São Paulo, em 1975. Nasceu em Goiás Velho, Goiás, em 1947. Realizou a primeira individual em 1972, na Galeria Intercontinental, no Rio de Janeiro. Participou várias vezes da Bienal de São Paulo (Prêmio de Melhor Pintor Brasileiro, em 1974; Prêmio Internacional de Arte, em 1975) e de bienais internacionais como a de Havana (Cuba) e de Medellín (Colômbia). Vive em Goiânia, Goiás.

Sua biografia está na sua arte? Isto é, tudo em você se transforma em arte, em pintura, em imagem? Ou a arte apenas reelabora ou recria o real?

No meu caso, o encontro com a arte não ocorreu num dado momento ou como uma decisão, um ofício. Não houve certo instante em que resolvi ser artista. A arte, a imagética nasceu comigo, como parte da minha vida, minha rotina, algo indivorciável. Em verdade, não houve nem o “encontro”, pois sempre estivemos “encontrados” um com o outro.

Em Goiás Velho, minha cidade natal, meus pais eram voluntários. Minha mãe ajudava na igreja, que ficava oposta à nossa casa. De tão próxima, era como se fosse parte de nossa casa. Desde criança, os forros, as imagens, a arquitetura, o altar, enfim, todo aquele universo mágico do catolicismo esteve muito próximo de mim. Passar os primeiros oito anos de minha vida em Goiás Velho (data quando me mudei para Goiânia com meus pais) foi tempo suficiente para essa contaminação crônica. Com isso, veio o desejo de fazer, como o de toda criança, com a diferença que em mim esse desejo nunca morreu. Não estou recriando o real, esse é o meu real, minha biografia é minha arte e minha arte, minha biografia.

Colocar o real como um dos motivadores de sua arte, o que para alguns vale chamá-lo de artista engajado, é que leva sua atenção para aspectos outros, além da arte em si, como meio ambiente, política, defesa de minorias etc. Estes assuntos são consequências naturais na sua arte ou criados apenas pelo cidadão? Enfim, sua arte é fruto do que você vive e viveu ou é um meio de descoberta do mundo?

Certamente minha arte é fruto do que vivi e vivo. Eu não poderia divorciar minha vida de minha arte e vice-versa. Aliás, nenhum artista sério pode fazê-lo. Tudo vem amalgamado. Alguns fatos me motivam como ser humano e, fatalmente, como ser artista. Uma vez que a arte é o meu meio de expressão, esses fatos não poderiam estar fora dela. Caso contrário eu estaria fazendo ilustração, ou a mera representação.

Embora a arte seja o solo, elemento condutor, há muitas outras incursões visuais com as quais atuei e atuo, como por exemplo, troféus, direção de arte de filmes, cenários, adesivos Quem Paga o Pato? (Guerra do Golfo), pôster Lacan. Não as considero arte, é outra coisa. Coincidentemente, essas outras incursões têm a ver com o real, como você próprio menciona. Acho que posso atuar em dois ou mais campos ao mesmo tempo, sinto ânimo e desejo para isso, mas há de ser levado em conta que nem tudo que eu faço é arte; ainda que tudo que goste de fazer seja de fato arte.

Essa questão de engajamento é equivocada, pois neste caso toda a grande arte seria “arte engajada” e a história não a considera como tal. Exemplos não faltam: Guernica certamente é a mais conhecida, por ter sido exposta tantas vezes e por ter tido sua imagem impressa em inúmeros veículos.

Aqui no Brasil, durante o período militar, toda a produção artística era voltada à falta de liberdade de expressão. O próprio movimento pop, que nada tinha a ver, enquanto postulado, com o regime militar, aqui foi recodificado a fim de expressar a situação local. As obras de Antonio Dias e de Cláudio Tozzi são exemplos perfeitos disso. Penso que nenhum artista nessa ocasião ficou indiferente ou alheio ao regime militar, e não me refiro simplesmente aos artistas das artes visuais e sim a todas as classes artísticas. No meu caso, obras como O Analista, de 1980, O Executivo, de 1974, dentre tantas outras são de fato obras-denúncia, porém, demovidas do aspecto propagandístico.

Quando houve a chacina no Carandiru, o artista paulistano Nuno Ramos fez a obra “111”. Por que ninguém o chama de engajado? Ao menos quando expus a série Césio, na Galeria Montessanti, toda a renda foi revertida para as vítimas do Césio – seria esse o aspecto engajado de minha obra?

Vários trabalhos seus de arte pública foram destruídos, abandonados, depredados, não conservados por quem de direito, como o Monumento das Nações Indígenas e o do Dique em Salvador. Como você se sente vendo a arte pública, “privilégio” não só seu, tendo este “respeito” pelas autoridades governamentais ou pela comunidade?

Não sou o único artista sujeito a essa realidade. Pessoalmente, penso que, num país onde há tantas crianças sem teto, indignar-se com isso, seria, se nada mais, fútil. Esse abandono, no Brasil, não é exclusivo a monumentos públicos. Exemplos mais graves não faltam como os Profetas de Aleijadinho, as próprias igrejas em Ouro Preto, Goiás Velho. Outro exemplo de que nunca me esqueço foram os estupendos painéis de Clóvis Graciano em Goiânia, que foram simplesmente pintados de branco à revelia de todos. E quando então penso no desmatamento mal orientado, o crescimento sem planejamento, áreas que eram verdadeiras florestas quando eu era criança e ia passear com meu pai, e que atualmente são grandes centros residenciais.

E eles não param de crescer. Não estou criando uma hierarquia para o que deve ou não ser vandalizado primeiro. O ideal é que tudo fosse conservado e respeitado. Mas se não é, isso reflete a situação social do país. Da mesma forma que me sinto no direito de usar a arte para expressar minha indignação. Penso que o povo tem o direito de vandalizar essa mesma arte para expressar, inclusive, a mesma indignação. É como se eles estivessem completando a obra, ou mesmo admitindo a existência, pelo próprio fato de destruí-la. Amílcar de Castro não se importava com as pichações, urina (que acelera a oxidação) em seus belos monumentos de ferro. Via aquilo como o “destino” da obra, com “outras” camadas das quais ela viria a ser coberta, uma vez exposta em local público.

Nesta aproximação com o real, um dos espaços seus prediletos para instalações é a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Alguns veem isto como oportunismo político ou a significação deste espaço por sua localização torna-se efetivamente o ganho de significado que você deseja quando realiza estas instalações? E ainda, brigar por um mundo melhor, que é objetivo dessas participações, vale as desavenças e questões que você tem de responder por essa atuação?

Claro que vale. Caso contrário não teria feito tantas vezes. Como ainda não penso em parar de fazê-las, sempre que haja apelo, fato. Por mais benefícios que a mudança da capital federal para a região Centro-Oeste tenha gerado, o Rio de Janeiro foi muitíssimo prejudicado. De certa forma, o povo se afastou do governo central. A maior parte dos brasileiros só sabe de Brasília na televisão, mais precisamente auditórios em Brasília. Esse afastamento não é bom.

Salvo convites para realizar projetos dentro do universo da arte pública (monumentos etc.), minhas interferências na Esplanada são iniciativas minhas e custeadas com recursos próprios. Ainda que o melhor ângulo seja o aéreo, a topografia é perfeita, convidativa a essa sorte de interferência.

Muitas delas têm teor pictórico. Há muitos textos analisando-as como tal. No início dos anos 70, fiz minha primeira interferência: a Bandeira das Antas. Estávamos no ápice do regime militar. Perdi muitos amigos, vi muita gente sofrer. Um aspecto interessante é que minhas interferências na Esplanada sempre passaram despercebidas pelos militares. No período da ditadura, o simulacro fazia-se necessário. Elas me geram prazer e motivam minha produção mais puramente artística.

Há ainda outro aspecto. Tenho um grande compromisso com a imprensa, que também sempre me apoiou, não somente cobrindo minhas interferências nos respectivos “cotidianos”, mas também me dando espaço para me expressar oralmente. Em 1993, fiz um crucifixo denunciando a violência sexual. Esse crucifixo foi feito em vinil, e sobre o vinil havia matérias sobre esse tema de diversos países, impressas em fac-símile (plotagem). O efeito visual foi impactante, mas ao usar matéria de jornais digo também que a indignação não é só minha, e sim que é comungada pela maioria.

Não me considero um formador de opinião, longe disso, mas não deixo de ter opinião, não abro mão.

Não há oportunismo político. Não estou acima ou abaixo da lei, mas não preciso compactuar com ela. Não há também confronto, não há clima de tensão, tampouco de hostilidade. Nenhuma de minhas interferências resultou em levantes e afins. Em verdade, muitas delas até ganharam um inesperado aspecto ritualístico.

No próprio crucifixo que denunciava a violência sexual, sem-terras estavam presentes, as pessoas vão se agregando, mesmo que por causas distintas, mas de uma forma muito solidária.

Em verdade, não há desavenças, tampouco questões que eu (você) tenha (tem) de responder por essa atuação. Há críticas desfavoráveis, mas, como meu público-alvo não é a imprensa e sim a interação dos passantes, a democratização dos eventos públicos, essas críticas de fato não são de relevância.

Foram dez anos sem uma grande exposição em espaço institucional até esta última mostra que esteve em São Paulo, Rio e Paraná. Alguns comentários dizem que estes trabalhos se aproximaram da abstração, ou perdeu uma relação direta que possuía anteriormente com o real. Isto é apenas uma mudança de vocabulário, ou mais uma querela da eterna briga entre figurativo versus abstracionismo, imagem versus não imagem, ou o que mostrou apenas possui uma menor interferência identificável à primeira vista do real como ponto de apoio? O que mudou realmente?

Uma boa resposta seria uma menor interferência identificável à primeira vista do “real” como ponto de apoio, mas não seria suficiente. Ainda que seja um artista 100% figurativo, não me furto da linguagem abstrata, inclusive da concreta abstrata, vide a Bandeira de Caixões. Meu grande desafio não é só a pintura e sim me reinventar a cada trabalho que realizo, a cada quadro que pinto. Nessa trajetória, há de tudo: rupturas, abandonos, retornos, readoções, repetições, correções, até a própria destruição de uma obra equivocada. É esse o grande embate.

Outra questão é que as individuais menores (em galeria comerciais, não em museus) não ocorrem na mesma cidade num curto lapso tempo. Por exemplo, a última vez que expus no Rio de Janeiro, salvo a Retrospectiva que não era uma exposição inédita como o título sugere, faz dez anos.

Para quem não teve a chance de ver as exposições em Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Recife e, naturalmente, Salvador, que ocorreram nesse ínterim, esses dez anos faz grande diferença. Mas mesmo assim, quem foi à exposição Objeto Mágico vê muito dela nesta última exposição, que inclusive tem uma obra iniciada em 1997.

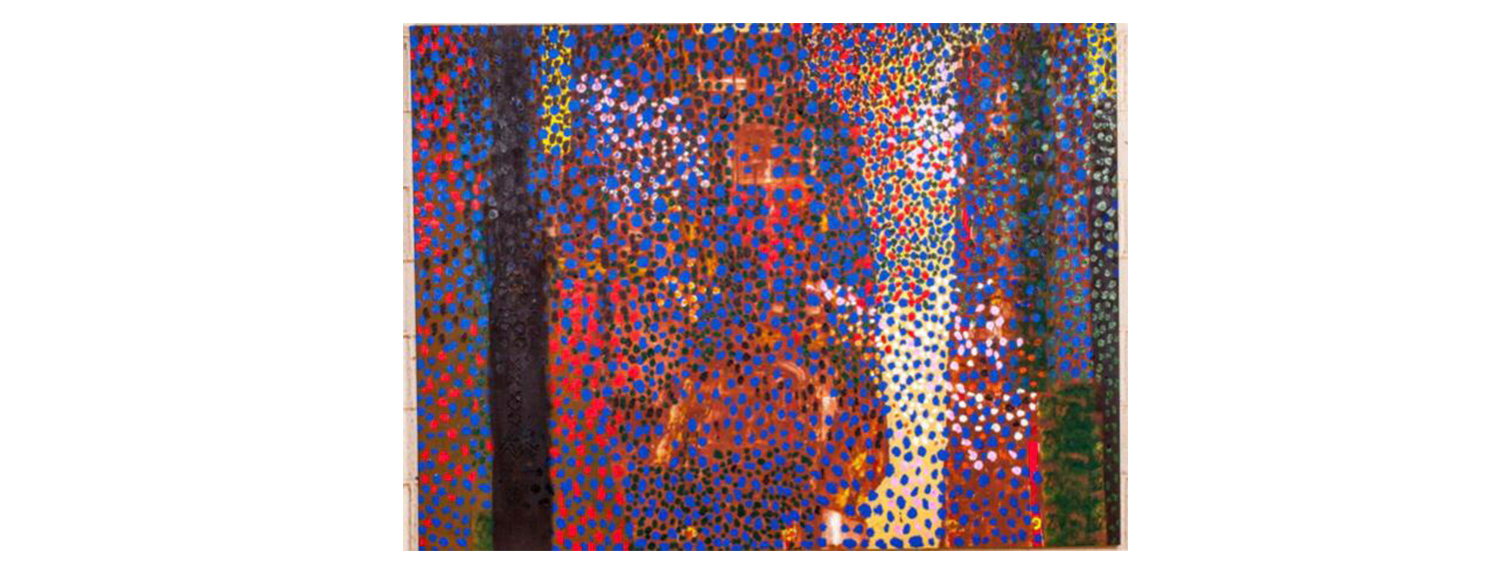

Minha produção pós-Césio (1987) é menos “pronta”, como grande parte das obras dos anos 1980. Atualmente, ela requer mais contemplação, são camadas sobre camadas, umas finas, outras mais empastadas. No que foi classificado como abstração, há uma infinidade de figuras, se vista atentamente. O tema não é mais explícito no centro da tela. Atualmente ele a cobre toda, penso, de forma mais sutil, menos óbvia. Por fim, acho que a arte é livre. Cada um a interpreta da forma que pode, ou que deseja.

Com que artistas na história da arte, ontem e hoje, ao completar 60 anos agora em julho, dia 25, você gosta de conversar para a sua criação?

Morei na Espanha duas vezes e sempre admirei os mestres espanhóis ou formados lá, mas isso não é exclusividade minha, pois todo mundo adora os mestres espanhóis. Vou à Europa com mais frequência que aos Estados Unidos. Em geral, gosto dos museus europeus, inclusive o melhor da arte norte-americana, que eles também mostram. No ano 2000, passei um longo período em Londres. Trabalhava no Soho, portanto tinha a National Gallery quase atrás de meu ateliê. Ia à Tate com frequência e, nas minhas curtas idas a Paris, sempre gostei de ir ao Museu de Ciência Natural – sempre me interessei muito por antropologia. Isso está sempre presente na minha obra, vide a série O Que Vi pela TV, que é toda marcada pelo rupestre.

Gosto também da obra de Tápies, Anish Kapoor, Clemente e de muitos outros. Mas confesso que, embora seja a visualidade minha maior paixão, a música ocupa lugar de grande destaque no meu cotidiano. Seria difícil viver sem música. Sinto que a música exerce mais influência sobre mim e é sempre a melhor conversa. Fora o repertório elementar, gosto de alguns clássicos contemporâneos, como Phillip Glass, Thomas Ades, Britten e, sobretudo Michael Nymann. Há muitos anos venho escutando Nymann no meu ateliê. Gosto também de cinema: O acossado, de Godard, e O Encouraçado Potemkin, de Eisenstein são indispensáveis. No mais, com quem sempre conversei e conversarei é com a “natureza”. Com ela eu não brinco, não posso. A natureza não é o meu tema, mas é um de meus maiores guias.

A Bahia, local que você já teve ateliê e moradia, também cidade onde ganhou o Primeiro Prêmio Nacional, será contemplada na programação desta exposição? O que é necessário para que isso ocorra, para tê-lo outra vez com uma exposição sua?

O projeto da exposição e do livro foram concepção e produção de meu amigo sulista Fábio Coutinho. A itinerante, a princípio, seria São Paulo e Rio de Janeiro. No decorrer do processo, D. Maria Estela Requião nos convidou a incluir a itinerante no MON (Museu Oscar Niemeyer), em Curitiba. A itinerante durou quase um ano entre os três museus. Nessa ocasião não faltaram convites, todavia nenhum deles se concretizou, o que é certamente uma pena, pois a exposição já estava pronta e isso facilita em tudo. Agora, parte da exposição foi desmembrada. Algumas obras ficaram nos museus e outras foram vendidas. Certamente isso pode ser reunido, mas é de fato uma pena não terem sido maximizados os esforços. Com as obras que ainda estão sob os meus auspícios, o Museu da Universidade de São João Del Rey me convidou para realizar uma versão “menor” da itinerante.

Seria uma grande alegria levar a itinerante para Salvador. Como você já disse, cidade com a qual tenho sincera afinidade, ateliê-residência abertos, muitos amigos, em especial e, sobretudo, Paulo Darzé, que me prestou todo o apoio no período em que vivi aí; mas a iniciativa infelizmente não pode partir de mim. Meu compromisso com a arte não me permite ser também meu próprio agente. Se o MAM-BA não se manifestou é porque não havia interesse, e isso foge ao meu alcance.

(entrevista / julho de 2007)